|

前回Q3号がけっこう簡単に出来たので、調子にのってQ4号も作りはじめた。しかし、今度はそう簡単にはいかなかった・・・(汗)。

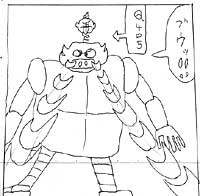

まずなによりも元のデザインがすさまじい。

妙な飾りのついた頭、よく分からないボディ、腕と脚と共通性のないデザイン・・・

極めつけは頭頂部から突きだしている妙な顔(汗汗)。

なんなんだこれは(汗)

今となっては知る由もないが、いったい小四の化夢宇留仁はなにを考えて生きていたのであろうか(汗汗)?

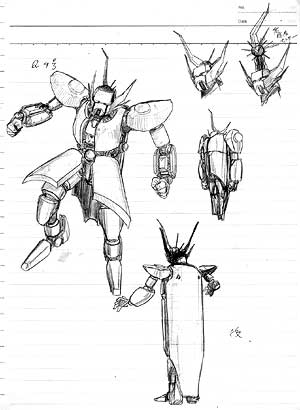

そこで前回も出てきたリファインデザインを見てみることにする。

リファインデザインシリーズのほとんどは大きく原型を残しているが、やはり当時でもQ4号のデザインには手の施しようが無かったらしく、原型が残らないほど手を加えている。

多分頭の羽根飾り(?)からゲッターロボGをイメージしたのだろう。 多分頭の羽根飾り(?)からゲッターロボGをイメージしたのだろう。

背面の装甲をそのまま下まで降ろしてマント風にしているところもそれっぽい。

例の頭頂部の突出物はとげとげのボール状にして、高感度センサーという解釈にしたらしい。

これはこれでそこそこ面白いデザインなのだが、なんとなく古くさく、もう一つ好きになれない。

ここはやはり、いただけるところはいただいて、 新たにデザインし直すことにした。

で・・・デザインし直すのはいいのだが、やはり苦労した。

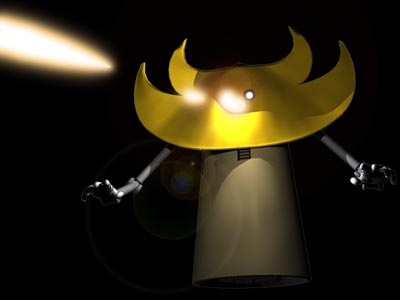

マンガでは目からブーメランのような形の光線を連射している。

今回は鼻からパルスビーム(粒子加速?)を出すことにした。

頭頂部の突出物はジャマー発生装置ということにして、あとはシルエットをどうまとめるかだが、ポイントは頭の羽根飾り状の突起である。

最初の内はリファインデザインをまとめ直す事も考えていたが、やはり気にくわず、原作マンガのデザインをベースにすることに。

羽根飾りを大きくしてゆくとそれなりにいい感じのシルエットになるのだが、どうも脚のデザインが気に入らない。

更にシルエットを突き詰めてデザインを進める。

しかしどんどんおかしな方向にいってしまい、うまくいかない。

特に悩んだのが、見ての通り羽根飾りの場所と頭部の大きさ。

そうしてたどり着いたのが頭部がそのまま胸部も兼ねているという形態で、そのシルエットを生かすべく、更に絞り込んでゆく。

しかし脚がうまくいかない。Q3号と同じようなデザインならなんとかまとまるのだが、それでは面 白くない。

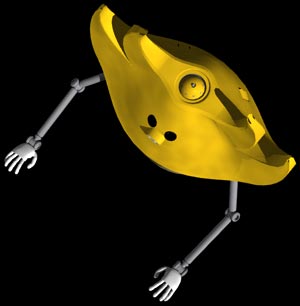

迷った挙げ句、出来たのは・・・・・・

身長3メートルの宇宙人であった(笑)。

面倒になってとうとう脚を無くしてしまったのだ。

移動手段はホバーのみ。欠点は倒れたら起きあがれないということである(笑)。

やっとデザインがまとまり、さっそくモデリングに入る。 やっとデザインがまとまり、さっそくモデリングに入る。

例によってもはやレガシーなシェード5を使った(笑)。

ベースになる形状を作り、それを修正しながら形を決めてゆく。

今回は複雑な形状なので、Q3号の時のように透視図に合わせて作れるようなイラストは描けなかった。逆に作りながら正確な形状を把握してゆく。

上半身は横回転する上に、上下にもパンする設定なので(そうしないと鼻のビーム砲の射角を変えられないのだ)、余裕を持たせて傾けたパーツを、前後から挟み込むような形に。

ベースが出来たらそれを元に自由曲面を作ってゆく。

シェードの自由曲面は1つのパーツが途中で分岐するような形状は作れないので、分岐するところで綺麗につながるようにパーツを分割して作成する。

画面では分かりにくいが、まずは正面

の右半分を作り、そこから別パーツで突起部分を延ばしてゆく。 画面では分かりにくいが、まずは正面

の右半分を作り、そこから別パーツで突起部分を延ばしてゆく。

うまくいっていたら更に厚みをつけるパーツを付け足し、出来たら全てを背面に鏡面 コピーし、更にその全てを左に鏡面コピーという手順で作られている。

面倒そうだが、実はここまでは非常にスムーズに作業が進んでいたのだ。

問題は顔にあった。

顔のデザインは、当初目と鼻の部分がなだらかに盛り上がり、それぞれのパーツにたどり着くように考えていた。 顔のデザインは、当初目と鼻の部分がなだらかに盛り上がり、それぞれのパーツにたどり着くように考えていた。

そこで、まず目の部分の盛り上がりを作った。目のくぼみはブーリアンで処理する。

次に鼻のでっぱりを作ろうと、パーツを細かく分割し、成型する。しかし皺が大量に発生。しかもどうやっても消えてくれない(泣)。

しかもイメージ通りの顔ではなく、頭部形状も手伝ってオオカミかイノシシのように見える(汗)。

どうやってもうまくいかないので、仕方なくこの部分だけポリゴンに変換し、六角大王に読み込んで処理することにした。

ポリゴンは修正するごとに面

を張ったりと色々面倒なところもあるが、こういう穴が開いた曲面はお手のもので、すぐにバラバラだった各パーツの統合に成功。 ポリゴンは修正するごとに面

を張ったりと色々面倒なところもあるが、こういう穴が開いた曲面はお手のもので、すぐにバラバラだった各パーツの統合に成功。

あとはシェードに戻して微調整してやればいい。 あとはシェードに戻して微調整してやればいい。

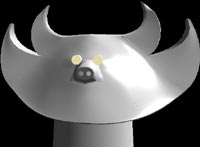

で、シェードに読み込み、位置を調整。他のパーツに合わせてみた結果が右図である。

・・・・・・・

ものの見事に切れ目が入っている(汗)。

繋がっているパーツ全てをポリゴン化するべきだったか。

しかしもはややりなおす気力は残っていなかった。

結局目と鼻の隆起は諦め、目はブーリアンで、鼻は別パーツを突きさす形になった。

しかし結局こっちの方がイメージ通りの形になってしまったのは嬉しいような切ないような・・・(汗)

一番大変そうなところが出来たので、色をつけたりしながら細かいところを作ってゆく。 一番大変そうなところが出来たので、色をつけたりしながら細かいところを作ってゆく。

鼻の穴はQ2号の時にはブーリアンで処理してしまったが、今回はパーツを分割してちゃんと穴を開け、面 取りも行った。

鼻の中にはビーム砲を設置。

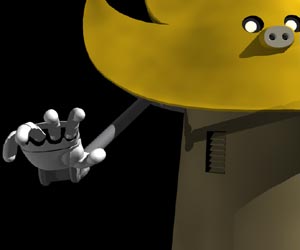

次は手を作りにかかった。

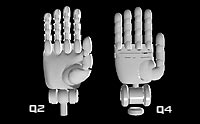

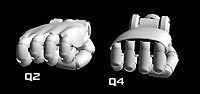

Q4号の手はマンガではQ2号と同じく白い手袋のように描かれている。そこでQ2号で作った手を改良して使おうと考えた。

しかしやってみるとなかなか難しい。

そもそもQ2号の手はなんとか動かすのがやっとという感じで、パーツに厚みもない上に、デザインコンセプトである遠目には切れ目のない手袋のように見えるという条件をまったく満たしていない。

というわけで結局ゼロから作ることになった(汗)。

Q2号の時にはベースに重ねて新たに作ったパーツを並べてゆくという作り方だったが、今回はベースをそのまま分割し、厚みもつけてモデリングしていった。こうすることでQ2号に比べて輪郭がシンプルになった。

まだ親指の付け根には隙間があり、動きにも変なところがあるが、完成度はだいぶあがったと思う。

ほんとうはQ4号の手のひらは内側に折れ曲がり、指の可動範囲は更に広がるようになっているのだが、そこまでしないでもそこそこちゃんとした握り拳が作れたので動かしていない。

手が出来たので、そのまま腕とその付け根を作り、胸部内部も作ってゆく。

腕の付け根は胸部(頭部?)にある。

胸部は上下にパンするせいで内部が見えるので、それなりにパーツ数を使って作りこんだ。

各所にあるスリットは排気口で、ブーリアンで開けた穴の中に斜めにした板を並べて作っている。

背中の排気口は鼻のビーム砲につなげてある。

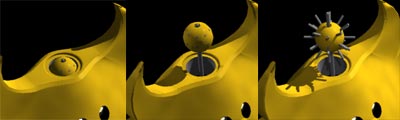

問題の頭頂部のジャマー発生装置は、球体に棒を挿しまくり、それぞれの棒が直線移動でのびるようになっている。

ただでさえ怪しいのに更に怪しさ倍と言ったところか。

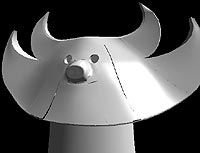

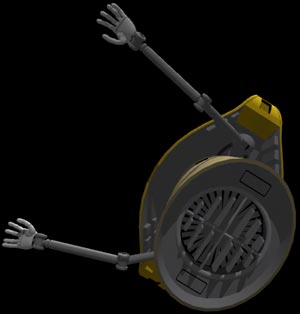

最後にホバー機能をもつ機体底部を作成。

穴を開けて巨大なプロペラを設置し、ガードをつけて更に噴射方向をコントロールするフィンを設置。

ガードは自由に回転し、フィンは角度を変更できるようになっている。

これで(見た目的には)全方向に進むことが出来る。もちろんほんとはこんなので浮き上がるとは思えないが。

完成。

可愛い(笑)。

む〜ん

上から見るとビグロ(笑)。

むお〜ん

どどどどどどどどどど

|