3人プレイのゲーム開始状態の例。

色味を押さえた実にいかしたデザインのボードに加え、タワーとキングのコマが目立っている。

ゲーム開始時にまずはキングの領地がランダムで決定され、更に各プレイヤーの領地もランダムに決定され、そこにプレイヤーの色の大公コマ(でっかい立方体)と騎士コマ2個が配置される。

またプレイヤーには7個の騎士コマが配られ、残った各21個の騎士はストックとなる。

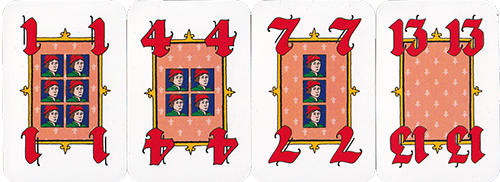

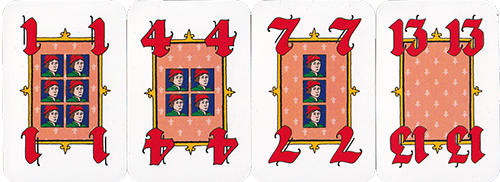

手番には各自が持っている1から13までのパワーカードを順番にプレイする。

パワーカードは数字が小さければストックから手元に移動できる騎士の数が多く、数字が大きければその数が小さく、または皆無になっている。

赤のパワーカードの一部。 赤のパワーカードの一部。

描かれている顔はストックから手元に持ってこれる騎士の数を表している。

1なら6人、13なら1人も持ってこれない。

パワーカードの数字はアクションの順番を表しており、小さい数字を出した人から順番にアクションを行う。

このゲームは各エリアでの騎士の数を数えて勝利ポイントを稼ぐ陣取りなので、手番はあとのほうが圧倒的に有利である。

ここに騎士の数を取るか、手番順をとるかのジレンマがある。

またパワーカードは使い捨てなので、同じカードは2度と使用できない。

手番になったらまずパワーカードに描かれている数だけストックから騎士を呼び寄せ、次にアクションカードを選ぶ。

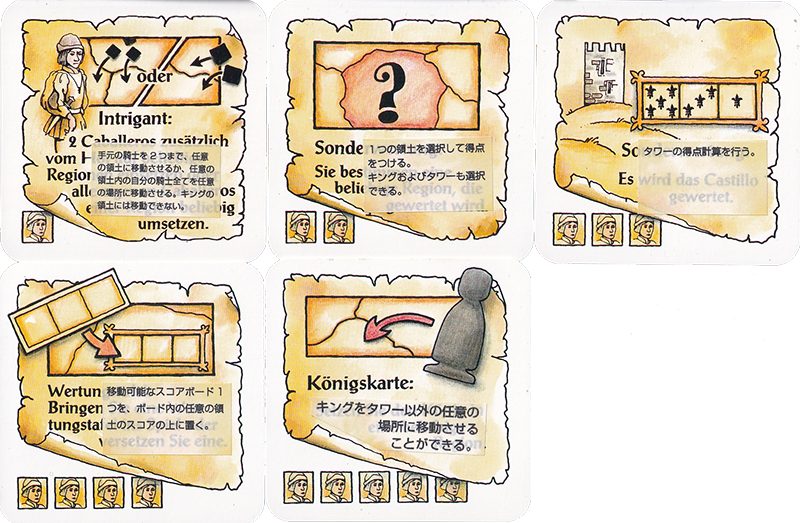

というのもアクションカードは5種類が公開されているのだ。

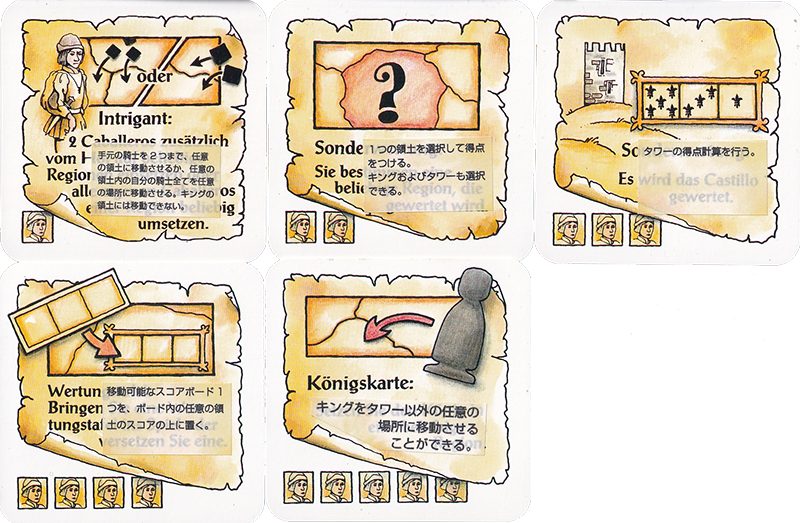

アクションカードの一部。

こんな感じでそこそこのテキスト量と全然違う内容が書かれており、この中から選択しなければならないのがこのゲームを難しくしているポイント。

だって一通りのシステムを把握していないと選びようがないのだ(笑)

化夢宇留仁もちんぷんかんぷんで、1回通してプレイしてみてやっと理解できた。

ちなみにアクションカードも使い捨てである。

カードの左下に書かれている顔は、今度は手元から盤上に移動できる騎士の上限である。

このとき騎士を置いていいのは、キングの領地の隣またはタワー内である。

画像の状態なら、騎士を置けるのは画面中央上のAragon、またはその下のValencia、そして左のタワーの中のどれかということになる。 画像の状態なら、騎士を置けるのは画面中央上のAragon、またはその下のValencia、そして左のタワーの中のどれかということになる。

これを選択するのがこれまた悩ましい。

盤上に描かれている横に並んだサイコロみたいなのは、得点計算時にそのエリアにいる騎士の数がトップだった場合、一番左の数(Aragonなら5)が得点となり、2位なら真ん中、3位なら右端を見るようになっている。

なので全エリアに最大数の騎士を置けたら最高なのだが、もちろんそんなに騎士はいない。

3位まで得点できるなら、1位になれなくてもいっちょかみくらいはしておきたいとも思うし。

タワーの中に入った騎士は、まずは他の領土と同じように得点計算されたのち、さらに好きなエリア1箇所に移動してからタワー以外のエリアの得点計算が行われる。

したがって1度の得点計算で2回影響することができるわけだが、移動先はタワー内の騎士がいくつあっても1箇所なので、これまた悩ましいのだ。

|

クラマーとウールリッチの名作。

クラマーとウールリッチの名作。

赤のパワーカードの一部。

赤のパワーカードの一部。

画像の状態なら、騎士を置けるのは画面中央上のAragon、またはその下のValencia、そして左のタワーの中のどれかということになる。

画像の状態なら、騎士を置けるのは画面中央上のAragon、またはその下のValencia、そして左のタワーの中のどれかということになる。

これが秘密ディスク。

これが秘密ディスク。