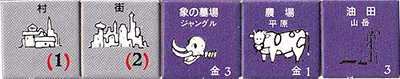

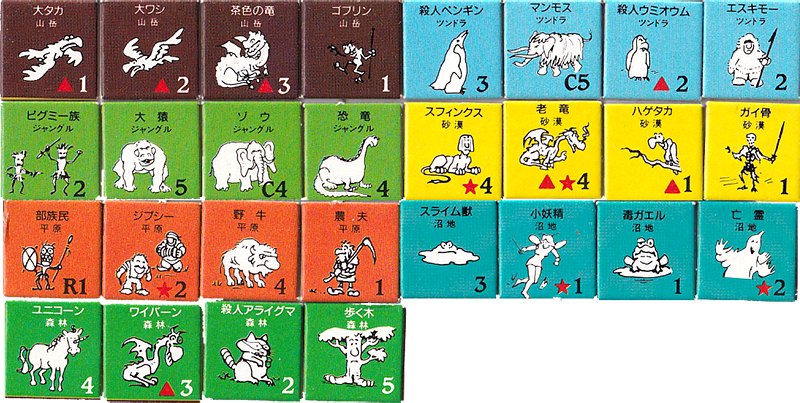

特別収入の一部。まあまあ種類があり、村と街以外は指定された地形にしか配置できない。 特別収入の一部。まあまあ種類があり、村と街以外は指定された地形にしか配置できない。

お金は様々なことに使うので重要なのはもちろんだが、最終的な勝利条件を満たすために20(2〜3人時は15)以上の収入が必要なので、勝敗にも大きな影響を及ぼす。

ちうかむしろこのユニットで高額な収入を得た者が勝利する可能性が非常に高い。

高額な特別収入を見つけたら、警戒されないようにギリギリまで配置しないというのも手である。

次に特殊キャラクター召集フェイズ。

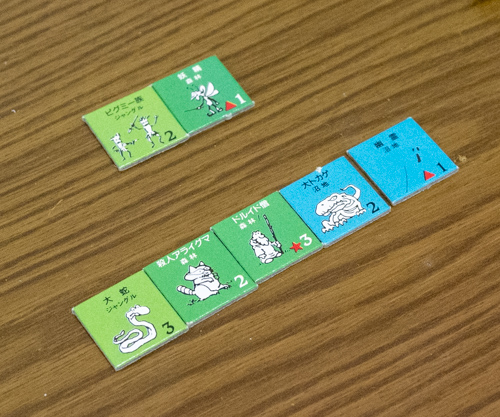

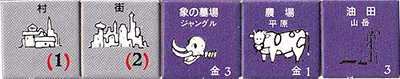

特殊キャラクターは袋の中にはおらず、両面印刷のユニットがまあまあたくさん用意されている。

まあまあたくさんというのは、袋の中にも紛れていて全部でいくつあるのか化夢宇留仁が把握していないのだ(笑)

両面印刷で裏は違うキャラクターなのでますますわけがわからない(汗) 両面印刷で裏は違うキャラクターなのでますますわけがわからない(汗)

こいつらはどいつもこいつも強力で特殊能力を持っている者も多い。中でも重要なのが地形の王で、画像には「山の王」「沼の奥」「砂漠の王」「ジャングルの王」がいるが、彼らがいるエリアではそのプレイヤーが該当する地形を所有していなくても生き物たちが活動できるのだ。

各プレイヤーは1ターンに1人だけ召集を試みることができる。

召集するには基本的に2D6で彼らの戦闘力の倍以上の値を出さなければならない。

例えば大魔法使いなら12以上(汗)

ただしダイスを振る前に買収を試すこともでき、その場合お金5ごとに1出目をプラスできる。

またダイスを振ったあとでも買収できる(笑)が、その場合はお金10ごとに出目+1である。

このゲームはファンタジックなことに、やたらと買収が効くのだ(笑)

次は「もの」召集フェイズで、各プレイヤーが順番に袋に手を突っ込んで自軍の兵員などを補強する。

このとき召集できるカウンターの数は、基本的には現在そのプレイヤーが所有しているエリア数/2(切り上げ)なのだが、例によってお金5ごと(最大25)に1つ増え、更に現在ラックにある不要なカウンター2個を袋に戻すごとに1つ増える。

最終的な数が決まってから一気に引く。

袋の中には生き物以外にも様々なものが入っており、上記の特別収入以外に宝物はラックにおいていつでも換金できる。

魔法はラックに置いて移動や戦闘時など、効果に応じたタイミングで使用できる。

魔法の一部。 魔法の一部。

炎の壁は戦闘時にダイスを1個振ってそれが戦闘力になり、魔法攻撃を行える。

ヒットを受けると除去されるが、いずれにしても戦闘後には袋に戻されるので他の生き物を守るための防壁としての効果もある。

気球は3つの生き物を乗せて3エリアまで移動でき、そのまま戦闘になったら乗っている生き物はR(長射程攻撃)がついているものとして扱う。

お守りは戦闘時に味方全体に効果を及ぼし、ヒットを受けたユニットはダイスを振って2〜5が出れば除去を免れる。

魔弓はそれをつけた生き物はR(長射程攻撃)かつ戦闘力が+1される。

ゴーレムは戦闘力が6(相手を必ず1体除去する)ある上に長射程攻撃を受け付けないのでそれに対する盾としても機能する。超強力。

ほとんどの魔法は使用後(戦闘時の魔法は戦闘終了時)に袋に戻されてしまうので使うタイミングが悩ましいが、どれも強力なので入手すると意気が揚がる。

他にイベントがあるが、それは次の項目で説明する。

召集された「もの」は、ゲームボードの自分の支配エリアに配置するか、したくないまたはできないものは各自のラックに配置する。

次はランダムイベントフェイズ。

各プレイヤーは袋から引いてきてラックに置かれているイベントを1つ使用できる。

イベントの一部。 イベントの一部。

志願労働者は「要塞」のレベルを上げることができる。

後述するが「要塞」のレベルアップは収入が1増える上に勝利条件に直接関わるので非常に重要である。

ただし条件を満たしていても「城塞」は構築できない(後述)。

豊作はただちに集金フェイズと同じようにお金を受け取ることができるが、特別収入カウンターからの収入は得られない。

天然痘はプレイヤーを指名し、指名されたプレイヤーはダイスを振って2〜5だったら最大のスタックから出た目の数だけカウンターを除去するあからさまな攻撃イベント。

ペストは全てのプレイヤー(自分含む)の要塞と村、街の収入の値の合計が1以上で生き物がいる全てのエリアに影響し、その数だけ生き物を除去する(汗)。街や村も1と数えて除去対象になる。

ビッグジュジュはこのゲームの代表的なイベントで、自軍の魔法を使えるキャラクターの戦闘力を射程に、その範囲内の1つをエリアを違う地形に変えてしまう。

それが自軍のエリアであれば好きな地形に変えられるし、そうでなければランダム。そのとき海が出てしまった場合が一番悲惨で、そこにいたカウンターは避難できるが支配エリアが1減ってしまうことになり、場合によっては孤立するエリアも出てくる。

次はいよいよ移動フェイズで、各自のカウンターがゲームボード上を移動する。

各生き物は4移動力を持っており、4エリアにまたがって移動できるが、沼地、山岳、森林、ジャングルは2移動力を消費する。

また敵(他のプレイヤーのユニット)のいるエリアからは出ることができず、敵のいるエリアか未探査エリアに入っても移動は終了する。ただし空を飛ぶユニットは敵にも空を飛ぶユニットがいない限りは移動を制限されない。

移動終了時に敵のいるエリアか未探査エリアにいるユニットがいる場合は、そこに戦闘マーカーを配置する。

移動が終わり、戦闘マーカーのあるエリアがあったら戦闘フェイズが始まる。

例えば画像の場合なら、3個所(黒い剣を交えたマーカーがあるエリア)で戦闘が勃発している。

戦闘は未探査エリアもしくは他プレイヤーとの間で起こり、未探査エリアで他プレイヤーのユニットと出会ったならまずそっちを先に処理する。

未探査エリアの場合、ダイスを振って1か6だったらそこには反抗してくるものはおらず、すんなりと占領できる。

2〜5だった場合はその数を袋から引き、ランダムイベントを袋に戻した残りを原住民とする。

原住民もやっぱり買収できる(笑)。

基本的にはその戦闘力と同じ値のお金を払えば買収成功で袋に戻せるが、原住民が宝を持っている場合は買収価格が倍になる。

買収後にまだ原住民が残っていたら戦闘開始である。

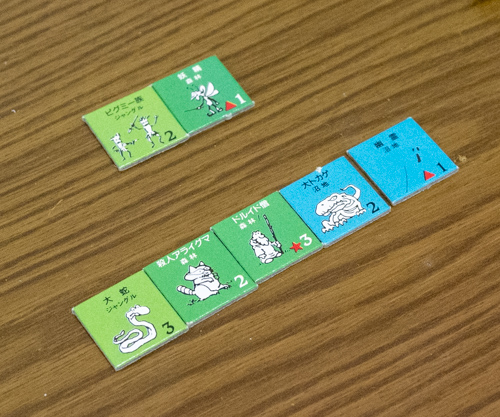

ゲームボードには戦闘マーカーを残し、それぞれのユニットを机の上に並べる。 ゲームボードには戦闘マーカーを残し、それぞれのユニットを机の上に並べる。

画像の場合は上が原住民、下がプレイヤーの探査部隊である。

まずお互いの魔法を使える生き物が魔法攻撃を行い、ヒットが出たら受けた陣営がそれぞれ除去する生き物を決める。

次は同じように長射程攻撃を行い、最後に残ったユニットが格闘戦を行う。

画像の場合でプレイヤーの陣営なら、まずドルイド僧が魔法攻撃でダイスを1個振って3以下が出ればヒット。長射程攻撃ユニットはいないので、次にドルイド僧以外の全てのユニットの分(ダイス4個)を振り、ヒットがいくつかを判定する。

1回の戦闘が終わり、まだ双方にユニットが残っていれば、更に戦闘ラウンドが続く。

2回目以降のラウンドの最初にはプレイヤーの部隊は退却可能で、その場合は隣接した敵のいない自分のエリアに移動する。

プレイヤーの部隊を撃退した原住民はそこに居座って次の侵略者を待ち続ける。

プレイヤー間での戦闘も同じように行うが、もちろん買収は効かず、2回目以降の戦闘ラウンドの前に攻撃側、防御側の順番で退却する機会が与えられる。

ちなみに戦闘時には村や街もユニットとして攻撃を仕掛けることができ、ヒットを受けると(街は2ヒット)中立化する。

どちらにしても戦闘終了後にはその村もしくは街が破壊されていないかのチェックを行う。

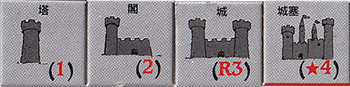

次は要塞構築フェイズ。

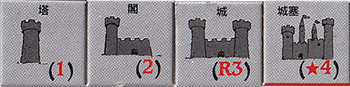

要塞には塔、閣、城、城塞の4種類があり、ゲーム開始時に各プレイヤーには塔が1つ与えられる。 要塞には塔、閣、城、城塞の4種類があり、ゲーム開始時に各プレイヤーには塔が1つ与えられる。

ゲームの勝利条件は1人だけが城塞を建てて次のターン終了時までその状態を維持、もしくは城塞を奪い取って2個目の城塞を手に入れたらその時点で勝利というものなので、最重要ユニットである。

城塞は塔から順番にレベルアップして建築する。

基本的に1ターンに1回、お金5を支払えばレベルアップ、もしくは新たな塔を建築できるが、城塞だけは同時に収入20(2〜3人プレイなら15)以上という条件を満たしていなければならない。

収入を増やすのは占領エリアを増やすか、特別収入を見つけるか、要塞(レベルごとに収入1)を構築することでできる。

中でも手っ取り早いのは要塞構築なので、乗り遅れないように塔を建てまくってレベルアップしまくらなければならない。

ちうわけで非常に愉快なゲームだが、古いだけあって収束が悪い場合がある。

ちうか最後に同時に城塞ができて、これから片方を奪いに行かなければならないとなって心が折れた(笑)

「ドラゴンハント」のところで書いたような「ファンタジーをよくわかっていない感」は完全に無くなってどこもかしこも面白いのだが、やはりウォーゲームベースなので途中で膠着状態に陥ることもあり、そこからの離脱に特に頭を使うと疲れるケースも。

しかしそれでも死ぬまでに一度はプレイすべきゲームなのは間違いない。

気楽さ 3

言語依存 4

説明書に読むべきルールはなかなか多い。

ソロプレイのしやすさ 3

ブラフルールを使わなければなんとなかる。

化夢宇留仁の好き度 5

20250512 |

マルチプレイヤーズゲーム(当時ウォーゲームが主流だった頃は3人以上でプレイできるゲームのほうが珍しく、区別するためにこう呼ばれた)の決定版にしてファンタジーウォーゲームの決定版・・・の1つ(笑)。

マルチプレイヤーズゲーム(当時ウォーゲームが主流だった頃は3人以上でプレイできるゲームのほうが珍しく、区別するためにこう呼ばれた)の決定版にしてファンタジーウォーゲームの決定版・・・の1つ(笑)。

各プレイヤーが自分の支配しているエリア数+特別収入の合計のお金を受け取る。

各プレイヤーが自分の支配しているエリア数+特別収入の合計のお金を受け取る。 特別収入の一部。まあまあ種類があり、村と街以外は指定された地形にしか配置できない。

特別収入の一部。まあまあ種類があり、村と街以外は指定された地形にしか配置できない。 両面印刷で裏は違うキャラクターなのでますますわけがわからない(汗)

両面印刷で裏は違うキャラクターなのでますますわけがわからない(汗) 魔法の一部。

魔法の一部。 イベントの一部。

イベントの一部。

ゲームボードには戦闘マーカーを残し、それぞれのユニットを机の上に並べる。

ゲームボードには戦闘マーカーを残し、それぞれのユニットを机の上に並べる。 要塞には塔、閣、城、城塞の4種類があり、ゲーム開始時に各プレイヤーには塔が1つ与えられる。

要塞には塔、閣、城、城塞の4種類があり、ゲーム開始時に各プレイヤーには塔が1つ与えられる。